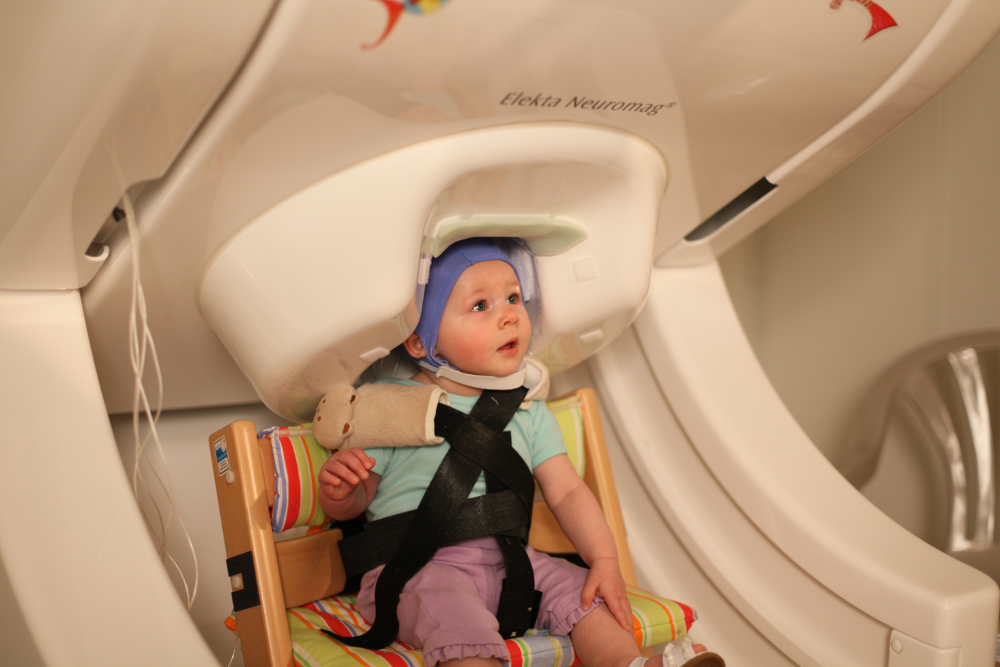

Figura 2: Bebé en una

máquina de MEG durante

las mediciones. Fuente: Patricia Kuhl, Institute for Learning and Brain Sciences, Universidad de Washington

Figura 2: Bebé en una

máquina de MEG durante

las mediciones. Fuente: Patricia Kuhl, Institute for Learning and Brain Sciences, Universidad de Washington

Figura 2: Bebé en una

máquina de MEG durante

las mediciones. Fuente: Patricia Kuhl, Institute for Learning and Brain Sciences, Universidad de Washington

Figura 2: Bebé en una

máquina de MEG durante

las mediciones. Fuente: Patricia Kuhl, Institute for Learning and Brain Sciences, Universidad de Washington

En la última década, se ha multiplicado la información disponible sobre el cerebro de los bebés y cada vez son más los investigadores que aportan datos relevantes al respecto. La investigación de mi laboratorio se ha centrado en la adquisición temprana del lenguaje y últimamente he empezado a estudiar el efecto que tiene la música en el cerebro del bebé. Los resultados demuestran que experiencias básicas y aparentemente banales (como jugar a “cucú-tras”) pueden alterar zonas amplias e importantes del cerebro y reforzar las capacidades que dependen de esas zonas.

El cerebro crece muy rápido durante el primer año de vida, cuando sus diferentes zonas empiezan a especializarse en función de las experiencias vividas. Según nuestros estudios, los niños nacen con la capacidad de detectar las sutiles diferencias acústicas de todos los sonidos (consonánticos y vocálicos) que conforman las palabras de cualquier idioma. En lo que al idioma se refiere, los bebés son “ciudadanos del mundo”. Cuando cumplen los 12 meses, no obstante, la exposición a los sonidos que emiten sus progenitores y otros cuidadores provoca un cambio importante: el cerebro empieza a especializarse en los sonidos característicos de su cultura y ya no percibe aquellos que sólo se utilizan en otros idiomas.

Por ejemplo, en japonés no se usan los sonidos “r” y “l”, mientras que en inglés ese sonido marca la diferencia entre palabras, como ocurre en español con “cara” y “cala”. Como muestra la figura 1, tanto los bebés japoneses como los estadounidenses distinguen los sonidos “r” y “l” cuando tienen entre 6 y 8 meses. Sin embargo, con 8–10 meses los bebés estadounidenses (que oyen a sus padres pronunciar estos sonidos) perciben cada vez mejor la diferencia, mientras que los niños japoneses (que no oyen estos sonidos) muestran un descenso muy pronunciado en la capacidad para distinguirlos. Este cambio sustancial se produce justo antes de cumplir un año y demuestra, por primera vez, que el cerebro de los niños se moldea según lo que oyen de sus progenitores y cuidadores.

Figura 1: Capacidad de distinguir los fonemas /ra/ y /la/ de los niños estadounidenses y japoneses a los 6–8 y 10–12 meses de edad. Fuente: Kuhl (2004)

Nuestro laboratorio fue uno de los primeros en estudiar el cerebro de los bebés mediante magnetoencefalografías (MEG). Como se aprecia en la figura 2, la máquina de MEG parece un secador de pelo espacial. Dispone de un casco con 306 sensores que detectan los campos magnéticos generados por la activación de neuronas en el cerebro del bebé. Cuantas más neuronas se activan de forma sincronizada, más actividad observamos. Esta máquina es segura y no invasiva, ya que mide los resultados desde fuera, como un estetoscopio. Además, no hace ningún ruido, lo que nos permite reproducir sonidos y registrar la reacción del cerebro de los bebés. En la imagen, se ve la silla ajustable y hecha a medida que usamos para que la cabeza del niño quede a la altura de los sensores y su posición sea perfecta durante el examen.

Figura 2: Bebé en una máquina de MEG durante las mediciones. Foto: Patricia Kuhl, Institute for Learning and Brain Sciences, Universidad de Washington

También hemos abordado otra cuestión: ¿Aprenden los bebés a distinguir sonidos si los oyen grabados en un vídeo del mismo modo que si los pronuncian otros humanos presentes físicamente? Para averiguarlo, expusimos a dos grupos de bebés de 9 meses a un idioma que no habían oído antes (figura 3a). Uno de los grupos participó en 12 sesiones de juegos colectivos durante las cuales un hablante del idioma nuevo leía libros y jugaba con juguetes. El otro grupo estuvo expuesto al mismo material, en la misma sala y durante la misma cantidad de sesiones, pero mediante un vídeo (Kuhl y otros, 2003). A continuación, utilizamos la máquina de MEG para ver si los bebés habían aprendido a distinguir los sonidos propios de ese nuevo idioma.

Figura 3a: Exposición al idioma desconocido. Fuente: Adaptación de Kuhl y otros (2003)

Figura 3b: Discriminación fonética del chino mandarín. Fuente: Adaptación de Kuhl y otros (2003)

Como muestra la figura 3b, los bebés que estuvieron expuestos a los vídeos no aprendieron nada. A pesar de que observaron la pantalla con atención durante las sesiones, no habían adquirido una mayor capacidad para distinguir los sonidos que el grupo de control que oía inglés durante el mismo tipo de actividades lúdicas. En cambio, entre los niños que tenían delante a una persona que interactuaba socialmente con ellos en el idioma extranjero, el aprendizaje fue impresionante. Con tan solo 12 sesiones, su capacidad para distinguir los sonidos era estadísticamente equivalente a la de aquellos niños del país extranjero que habían estado expuestos al idioma durante 10,5 meses.

Esta conclusión nos sorprendió porque, hasta aquel momento, la ciencia no daba mucha importancia a las interacciones sociales del día a día. Se pensaba que eran cruciales para el desarrollo social y emocional del niño, pero aún no se había difundido la idea de que las interacciones sociales del niño con sus cuidadores pudieran fomentar su desarrollo cognitivo.

En los “periodos críticos” de desarrollo, el cerebro está a la expectativa de recibir estímulos del exterior. Se dice que el cerebro de los bebés está “a la espera de experiencias” y, si el entorno les proporciona los estímulos adecuados en ese periodo crítico, se crean circuitos neuronales en consecuencia. Entre los 6 y los 12 meses, el cerebro del bebé “espera” recibir estímulos lingüísticos y que estos se produzcan en un entorno social, por lo que la curva de aprendizaje es extraordinaria si esas premisas se cumplen. Nuestros estudios demuestran que los intercambios verbales con los niños pequeños no solo activan las zonas del cerebro relacionadas con la audición, sino también aquellas que se usan para entablar interacciones sociales y contestar, lo que genera una reacción entre el adulto y el niño consistente en “servir y devolver”.

Christina Zhao, una doctoranda de mi laboratorio, se interesó hace poco por los efectos de la música en el cerebro de los bebés. Ella es concertista de piano y quería saber si la exposición a la música en grupos de juego serviría para fomentar el desarrollo cognitivo de los pequeños. Dada su formación musical, ya imaginaba que se produciría mucho más que un mero aprendizaje del sistema auditivo para distinguir notas musicales.

Juntas, diseñamos un experimento similar a los que había realizado yo sobre el aprendizaje de idiomas. Los bebés participaron en 12 sesiones de juego en grupo cuando tenían entre 9 y 10 meses de edad, que es el periodo en que se aprenden los sonidos del habla, pero en lugar de exponerlos a un idioma nuevo, les presentamos un ritmo musical concreto: el vals en distintas versiones, como el Danubio azul y Take Me Out to the Ballgame. El estudio incorporaba aspectos que ya sabíamos que eran cruciales para el aprendizaje infantil: se trataba de una experiencia social, la estimulación sensorial era muy variable, y los bebés y los padres actuaban al compás de la música (los adultos ayudaban a los pequeños a seguir el ritmo dando palmas, moviendo los pies o usando instrumentos de percusión) (Zhao y Kuhl, 2016).

Repartimos al azar a niños de la misma edad entre dos grupos, el de exposición musical y el de control. Los del grupo de control también tuvieron 12 sesiones de juego con sus padres en las que utilizaron los mismos instrumentos de percusión, pero no estuvieron expuestos al ritmo ni escucharon ningún tipo de música. Tras las 12 sesiones, se exploró a los niños de ambos grupos en la máquina de MEG: reprodujimos un vals distinto que estaba muy ligeramente desacompasado en algún punto para observar la reacción de su cerebro.

Esperábamos que los niños del grupo musical mostraran una mayor actividad neuronal en las zonas del cerebro que regulan la audición con respecto a los del grupo de control, pero nos sorprendió ver que los niños del primer grupo también mostraban una actividad neuronal mucho mayor en la corteza prefrontal, que controla la atención y la detección de patrones. Eso indica que la intervención tuvo un efecto en una zona del cerebro más amplia y de mayor relevancia, que se encarga de predecir los patrones del entorno.

Nos planteamos si la intervención musical habría mejorado la capacidad de los niños para detectar otro tipo de patrones aparte de los musicales, así que realizamos más pruebas con un idioma que les era desconocido, el japonés: inventamos una sílaba disonante para comprobar si percibían el cambio de ritmo en el discurso. Los niños del grupo musical mostraron una mayor actividad tanto en la zona del cerebro de la audición como en la corteza prefrontal, es decir, la experiencia de seguir el compás del vals había mejorado su capacidad para reconocer patrones de un idioma desconocido.

Los resultados indican que cuando los niños están expuestos a estímulos con patrones auditivos, visuales o táctiles, no sólo aprenden los órganos sensoriales (oídos, ojos y piel), sino que eso les ayuda a desarrollar la capacidad de detectar y predecir patrones a su alrededor.

En nuestro mundo, nadie sabe con certeza qué esperar, pero vivimos más tranquilos y podemos dedicar más recursos cerebrales a la creatividad si somos capaces de predecir nuestro siguiente paso. Cuando conoces el camino al trabajo y la ubicación de la tienda de alimentación y el banco, la mente se libera y puede pensar en cuestiones más emocionantes, nuevas e imaginativas.

Del mismo modo, si el niño aprende patrones y hábitos, su mente puede dar rienda suelta a la creatividad. Estamos convencidos de que las zonas del cerebro de los niños que se encargan de detectar patrones se refuerzan con estrategias sencillísimas. Por ejemplo, cuando ponemos música y los movemos al compás o jugamos a “cucú-tras”, repetimos el mismo patrón una y otra vez. Los bebés saben que llegará el “tras” y les encanta jugar a eso porque son capaces de predecir lo que ocurrirá. Cuando los niños viven este tipo de experiencias, esperan que el mundo sea racional y empiezan a buscar patrones en el entorno, una habilidad que resulta muy útil.

También podemos imaginarnos la situación contraria: un niño cuyo mundo no siempre funciona de forma racional y, en algunos casos, es absolutamente caótico. El estrés tóxico es una realidad y los niños pueden sufrir maltratos o abandono, o vivir en hogares en los que reina el desconcierto. Estos niños no conocen patrones de juegos en los que puedan predecir de forma segura lo que ocurrirá. Tampoco tienen cuidadores que se comporten de manera predecible en cuanto a la alimentación, el juego y el baño, es decir, en todas esas actividades normales que generan sensación de seguridad y confianza. Posiblemente, lo único que sean capaces de predecir estos niños es que, en algún momento, quizás los traten mal o se queden solos. En este tipo de entorno tan distinto, imaginamos que el desarrollo cerebral del niño sigue un patrón muy diferente.

Las primeras experiencias vividas tienen mucho peso porque dan lugar a patrones. Creemos que esos patrones influyen en la arquitectura cerebral del bebé, y que ese desarrollo temprano tiene un gran peso en el crecimiento del cerebro y las capacidades cognitivas del niño en el futuro.

Las referencias bibliográficas aparencen en la versión PDF del artículo..

See how we use your personal data by reading our privacy statement.

Esta información ser recaba con la única finalidad de realizar análisis. No será utilizada para envíos de correos electrónicos al menos que usted lo requiera expresamente.

See how we use your personal data by reading our privacy statement.